2020.01.24

現代社会が抱える問題にデザイナーが向き合うとき、未来は変わる。

近年、地球環境やソーシャルのサスティナブル(持続可能な)への関心が高まり、ビジネスとサスティナビリティの両立は始まっています。私たちもサスティナブルな取り組みを通して、その実践と普及に取り組む機会が増えていければと思っています。

ソーシャルデザインの歴史を振り返って

平成はデザインそのものの概念が変化し、ソーシャルという概念が普及していく中で、ソーシャルデザインが多様なかたちで世の中に広まっていく時代でした。

1990年代、バブル経済がはじけてからは生活を見直す気運が生まれ、エコデザインやユニバーサルデザインが浸透してきました。2000年前後になると一般の人に向けたデザインブームが訪れます。デザイナーズマンションやデザイン家電という怪しげな言葉もこの時期に生まれました。

こうして、デザインの本来の目的が見失われる中で、「もっと社会のために役に立つデザインに取り組む必要があるのでは?」というデザイナーたちの疑問が広がっていきます。一方で、社会を変えるためには、仕組みをデザインすることが必要ではないかと「社会をデザインする」という意味合いで「ソーシャルデザイン」という言葉が使われはじめます。

「デザインの力を使って、社会を良くしたい」と考えるデザイナーと、「社会をよくするための仕組みをデザインしたい」と考える社会起業家との溝をどうやって埋めていけばいいのか・・・このふたつのスタンスがうまく共存し融合できた時、はじめて「ソーシャル」と「デザイン」がひとつになり、本当の意味での「ソーシャルデザイン」が生まれるのでないでしょうか。

北欧のソーシャルデザイン

北欧の国、なかでもデンマークやフィンランドは、国連の幸福度ランキングでも常に上位の“幸せな”国で、環境問題にも敏感な国の一つです。国民は小さな頃から学校や家庭で環境問題を学ぶ機会が多く、地球への優しさを追求したソーシャルデザインを至る所で目にすることができます。スーパーなどで多く販売されているオーガニック商品や自動販売機でも売られているフェアトレード商品など、彼らが理想とする社会、生き方への高い意識が感じられ、北欧で暮らす人々がなぜ最も“幸せな”国なのかを示しているように思います。

多様化するデザイナー、その未来は…

時代は今この瞬間も変化しています。だからこそ、「時代に対応する力」は間違いなく必要です。例えば、新たにアートや音楽、ファッションのような専門外の世界について学んでみるなど。自分の幅を広げていくことで、自分にできること、できないことを知ることができます。

「自分は何をやるべきなのか?」「自分が今後デザインを通して何を成したいのか?」

多様な選択肢があるからこそ、自身で選び抜く意思を持つことこそが大切になってきます。

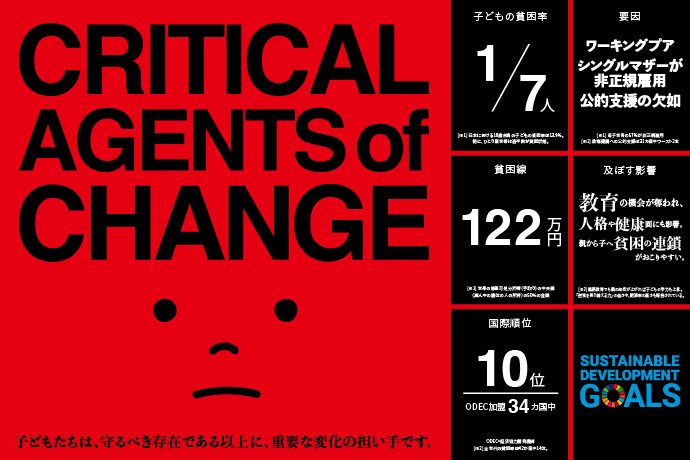

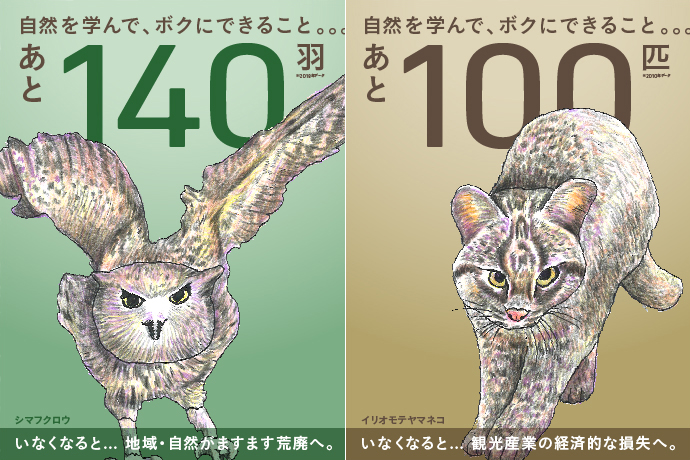

TCDのグラフィック&ブランディングセクションでは、デザイナーたちが人や社会環境のためにできることは何かを考え、下記のような、それぞれのテーマに沿ったデザイン・企画案を持ち寄り、勉強会を行いました。

「CRITICAL AGENTS of CHANGE」

「CRITICAL AGENTS of CHANGE」 「絶滅危惧種を学んで、ボク達にできること」

「絶滅危惧種を学んで、ボク達にできること」 「NO MORE KILL PROJECT 〜言葉なき、小さな命を守るために〜」

「NO MORE KILL PROJECT 〜言葉なき、小さな命を守るために〜」 「FAIRTRADE」

「FAIRTRADE」 「and Story Project」ファッションの未来における、サスティナブルなブランディング プロジェクト

「and Story Project」ファッションの未来における、サスティナブルなブランディング プロジェクト私たちがサスティナブルなデザインを通して目指すことは「人・社会・地球を幸せにすること」。今こうしている間にも、社会では環境問題や世界的な経済危機など大きな動きが次々と起こっています。多くの問題を抱え、社会全体がネガティブになっている時代だからこそ、これからは「心を動かすデザイン」によって、コミュニケーションや人の気持ちをデザインすることがキーになるのではないでしょうか。