2020.02.27

ブランド・マネージャーの仕事③

戦略フェーズの総仕上げ、ブランドコンセプトを作る

川内 祥克 株式会社TCD 取締役副社長 クリエイティブディレクター

川内 祥克 株式会社TCD 取締役副社長 クリエイティブディレクター

◼️イチから始める「ブランディング」

当コラムでは、大手企業に限らず「ブランド」の重要度が増す中、BtoB企業や中小企業、地方メーカー、スタートアップ、業種・規模を問わず、これからブランディングを始められる方々に向けて、実際のブランディングの流れに沿って話を進めています。

今回は第三回目になります。何かしら取り掛かりのきっかけ、思索のヒントにしていただければ幸いです。

第0回、キックオフ篇も合わせて参照いただければ幸いです

◼️ブランドコンセプトは、ブランドが進むべき道しるべ

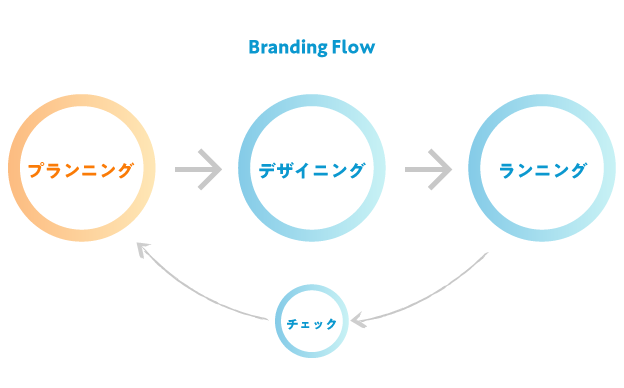

前回までは、自社の強みをどのように捉え、そしてそれをどのように顧客価値に置き換えていくか、「ブランド価値ピラミッド」に即してブランド価値の構築をご説明しました。今回はプランニング、戦略フェーズの締めくくりとしてブランドコンセプトの作り方を見ていきたいと思います。

ブランドコンセプトは、これまで見てきた「ブランド価値」を分かりやすく定義し、あらゆる人たちと共有していくものです。また、この後ブランドをデザインし、ブランドを育てていく上での「道しるべ」にもなります。ブランディング活動全体がブランドコンセプトに掛かっていると言えます。

みなさんご存知のライザップですが、「結果にコミット」というコンセプトは、それまで「なんとなく通うユーザー」をできるだけ長く囲い込むことで成立していたスポーツジムとは、ビジネスモデルから一線を画すものでした。

強いブランドコンセプトは、ユーザーに直接刺さり、社員や店員など内部を突き動かし、そして強いブランド表現を生み出します。

それでは、どのようにして強いブランドコンセプトが生み出されていくのか、見ていきたいと思います。

◼️ブランドコンセプトを作る際の3つの視点

ブランドコンセプトの出来はアイデア次第、と言ってしまうと身も蓋もありませんが、新しい着想や視点を持ったコンセプトでないと、力は持ち得ません。

例えば村上隆の作品はどのようにして世界の現代アートシーンで認められるようになったのか、そこには強いコンセプトの存在がありました。当時、世界で日本の現代アートはまったく認められていませんでした。どうすれば日本の現代アートが世界で認められるのか、彼はその著書『芸術起業論(*1)』の中で、世界の現代アートシーンについて、またそれを攻略する戦略から成功を掴むまでの戦術をつぶさに語っています。

浮世絵のように、既に世界で認められているアートはあります。またアニメやゲームなどのサブカルチャーも日本発の文化として広く世界に認知されています。村上氏は、そうした日本固有の文化を相対化し、世界の現代アートシーン上で意味をもたせる戦略に行き着きます。

そこで生まれたのが「スーパーフラット」というコンセプトでした。そこには平面的という表現面の意味とともに、日本の無階層な社会構造や日本の一様な大衆文化といった意味も込められています。そのコンセプトは見事に海外のコレクターの心を掴み、村上氏の生み出す「超二次元的」な世界観は、「ポップ」にかわる新しい概念かもしれないとさえ言われ、世界的な大ブレークを果たします。

強いコンセプトを生み出すのは、そう簡単な話ではありません。ビジネスシーンでは様々な制約もあります。逆にそうした制約を組み合わせていくことで、相乗効果を生みだすこともできます。

「アイデアは既存の要素の新しい組み合わせ(*2)」とも言います。

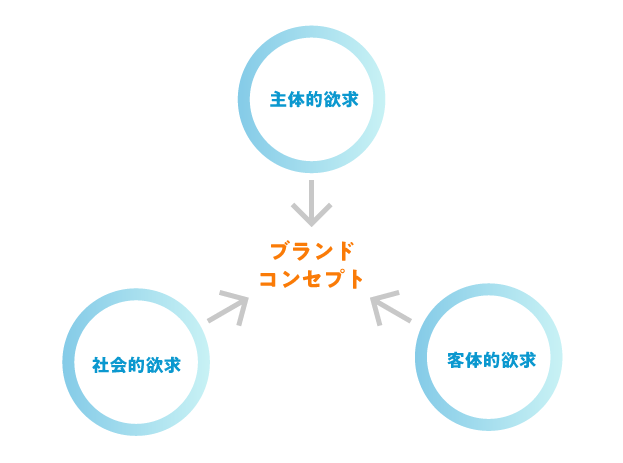

ではどうした要素を組み合わせていけば良いか。ここからは、①ブランド自身の視点、②お客さまからの視点、③社会からの視点。3つの視点を通して、「ブランドコンセプト」を見ていきたいと思います。

1.主体的欲求:自身のパッション、情熱

2.客体的欲求:顧客が求めているモノ・コト

3.社会的欲求:時代の要請

◼️主体的欲求:内面から湧き上がるもの

1つ目の「主体的欲求」ですが、そもそも内面から湧き上がるものがなければコンセプトも何も出ようがありません。村上隆氏の場合「日本の現代アートも世界で認められるべき」といったパッションがあったことと思います。

ラグジュアリーブランドの筆頭、シャネルのブランドコンセプトは「女性がエレガントかつ快適に過ごせる」ことでした。今でこそ、強いメッセージ性は感じませんが、彼女がアトリエを開業した当時はまだコルセットできつく締めつけられたドレスが主流で、レースで飾り立てたドレスは男性のためのファッションですらありました。

それに対しシャネルは、窮屈なコルセットから解放された仕立てで、ジャージー素材を使用したドレスを発表します。彼女のシックで機能性を追求したデザインは女性の服を開放し、女性自身を開放するアイコンともなっていき、ファッションの歴史を大きく変えていきました。

VOGUE:シャネル

https://www.vogue.co.jp/tag/chanel

当時の社会背景を想像するとウーマンリブもまだ起こっていない時代ですが、ジェンダーギャップに対する強いパッションが、先見の明ともなるブランドコンセプトを生んだのではないでしょうか。

◼️客体的欲求:顧客自身も、まだ気づいていないニーズ

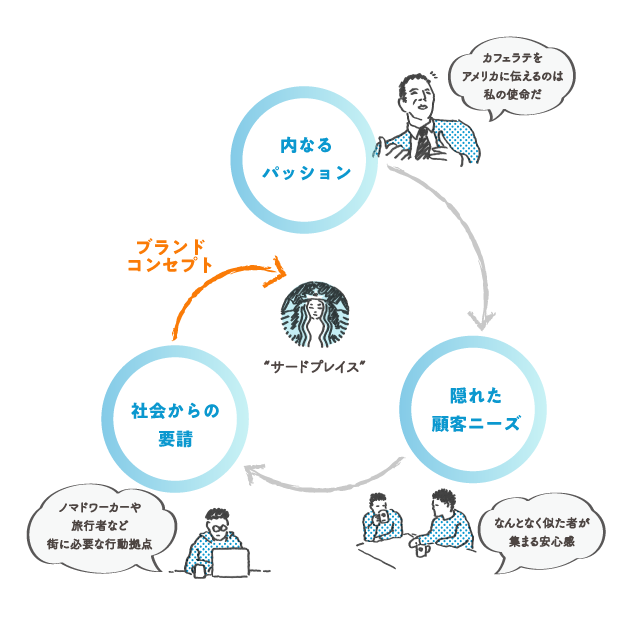

次に「客体的欲求」を見てみましょう。ブランドコンセプトの話でよく引用されるのがスターバックスの「サードプレイス(家でも会社でもない第三の場所)」です。

実はこのコンセプトは当時、スターバックスのCEOシュルツ氏も、お客さんも気づいていなかったニーズから生まれたものでした。

現在のスターバックスは、都市型でノマドワーカーなどが集う都会的なイメージが強いですが、当初スターバックスが急成長を遂げたのは、そうした都市型店舗ではなく、住宅地や郊外型の店舗でした。

当時のアメリカでは巨大ショッピングモールなどの郊外化が進み、ドラックストアや美容院など地域の人々が交流できる場所が減っていった時代でした。地域住民の交流が希薄化していく中で、スターバックスに集まる人が増えていったそうです。

シュルツ氏は、スターバックスの成長はコーヒーの魅力によるものだと思っていましたが、郊外や住宅街の店舗の勢いがヒントとなり、「気軽に集える」というコーヒーショップの価値に気づきます。

「おいしいコーヒー」を飲ませてくれるショップ

↓

「ゆっくり時間を過ごすコト」のできる憩いの場

スターバックスが単にイタリア方式で質の良いエスプレッソを素早く提供してくれるコーヒーショップであったとすれば、今のように90の国を超えるまでの展開はできなかったかもしれません。

モノからコトへとよく言われますが、モノがあふれる時代においては特に、「どういった“商品”を提供するか」ではなく「どういった“サービス”が提供できるか」と、視点をズラすことは有効です。

◼️社会的欲求:社会の要請に目を向ける

3つ目の「社会的欲求」について、今年最大のIPO案件と注目の高まるAirbnbを見てみましょう。ブランドコンセプトは「どこでも居場所がある」です。

ジョナサン・ハスケルとスティアン・ウェストレイクは共著『無形資産が経済を支配する(*3)』の中で、Airbnbの成功要因を以下のように説明しています。

彼らのビジネスモデルには、コンピュータやインターネットを絶対的に必要とする部分はまったくない。Airbnb以前にもハウスシェアクラブがあり、パンフレットや電話による予約システムも持っていた。時間とお金をかけて、自分たちのサプライヤネットワークを開発した。

しかしAirbnbの場合、インターネットとスマートフォンの発明のおかげで、とても大きなネットワークを構築できるようになった。しかもそれをもっと安価にやってのけ、ネットワークの一員であることの価値を強化した。

ここで重要なのは「ネットワークの一員であることの価値を強化した」ブランド戦略にあります。単に空いている部屋と旅行者とをマッチングさせるサービスではなく、「どこでも居場所がある」コミュニティとした思いは、サイトの方に紹介されています。

数人の友達と小遣い稼ぎではじまったこのことが、当時誰も想像し得なかったまで大きく変貌を遂げました。今、Airbnbは世界のほとんどの国からやってきた何百万人という人でつくるコミュニティです。ここにいるひとりひとりがどこでも繋がっていると感じられるひとつの世界を作っています。

SNSの普及によりシェアという価値観が共有され、そこからシェアエコノミーやエコシステムといった概念も注目を集めました。また昨今ではブロックチェーンによる信用取引も注目を集めています。逆に世界では様々なギャップが社会問題を引き起こしています。そんな社会背景の中Airbnbが国境を越えたコミュニティづくりに価値を見出すのも頷けます。

ブランドコンセプトを作る際は、こうした社会背景に照らすことで、より強いコンセプトにブラッシュアップしていくことができます。

◼️ブランドコンセプトの仕上げは「ワーディング」

さて3つの視点を設けることで、少しはブランドコンセプト作りに取り掛かりやすくなったでしょうか?

ここでもう一度スターバックスの例に戻りたいと思います。

スターバックスが誕生したのは1987年ですが、それまではコーヒー豆の販売店でした。そこからカフェへと変貌するのは、後のCEOとなるシュルツ氏がイタリアのエスプレッソバーでカフェオレを初体験し「これをアメリカに伝えるのは私の使命だ」という熱いパッションが始まりです。前述のとおり「サードプレイス」というコンセプトはまだその時はありません。

都市型ではなく郊外型店舗がスターバックスの急成長を牽引していたことがヒントとなり、「第三の場所」としての機能こそが支持を集めていることに気づきます。

そうして、都市社会学が着目する「第一の家、第二の職場とともに、個人の生活を支える場所としてのサードプレイス」というコンセプトにたどり着きます。このコンセプトとワーディングに出会ったことがスターバックスにとっては決定的だったかもしれません。

『素敵な心地よい場所』 社会学者レイ・オールデンバーグ

このコンセプトはノマドワーカーなどの社会潮流にもしっかりミートしたものへと拡大(スケール)していきます。

◼️最後に

すぐれた「ワーディング」は、コミュニケーションを一気に縮めるパワフルな力を持っています。上記の場合、社員にとっても、店員にとっても、顧客にとっても、また社会にとっても「サードプレイス」というコンセプトが、ブレなく共有されていきます。

一足飛びにパワフルなブランドコンセプトを立てるのは至難の業ですが、様々な視点で切り口を探り、要素と要素を組み合わせることでアイデアは磨かれます。

スターバックスのように、当初まったく想定していなかった提供価値が、後になってブランドコンセプトとなることも十分ありえます。そういう意味では、時代とともに磨き上げていくくらいの長期的な視点をもって取り組み始めるのがいいのかもしれません。

(*1)芸術起業論 村上隆 著

(*2)アイデアのつくり方 ジェームズ・W・ヤング 著

(*3)無形資産が経済を支配する ジョナサン・ハスケル、スティアン・ウェストレイク 著

ブランド・マネージャーの仕事

[筆者プロフィール]

川内 祥克

株式会社TCD 取締役副社長 クリエイティブディレクター

企業ブランド、事業ブランドやサービス・ブランドの立ち上げ、プロモーション業務に従事。『ブランドのウェブ活用』などのセミナーも開催。